【CI計画・ブランディングにおけるロゴマーク ❸】企業ロゴ・ブランドロゴを選ぶポイント、選考基準

企業ロゴ、ブランドロゴを選考・選定するためのクライテリア。コーポレートアイデンティティを体現する企業ロゴを選ぶポイント。

アイデンティティを体現した企業ロゴやブランドロゴ。そのデザイン開発で、提案されたデザイン案から選出する時のポイント。

VIの新規開発やリニューアルにおける企業ロゴ・ブランドロゴの選考基準。

● 将来的なビジョンを表現している:ブランドロゴはブランドアイデンティティを、企業ロゴはコーポレートアイデンティティを体現したものです。まずはデザインが持つ意味としてブランドプロポジションや企業理念、将来的なビジョンを表現していなくてはなりません。

● 型の特長を踏まえる:そのアイデンティティを体現したロゴについて当方では大きく2タイプに分けています。シンボルマークに意味を凝縮した「シンボルロゴ」、文字をベースにロゴをデザインした「テキストロゴ」。そしてこれら2タイプの発展型が数種あり、それぞれ特長や優位性があります。

当然、ロゴの表示のされ方やアイテムデザインへの展開に大きく関わります。ロゴを核にした基本デザインシステムの構築~基本デザインのアイテムデザイン展開、またブランド体系に応じたシグネチュアシステムの構成に影響してきます。

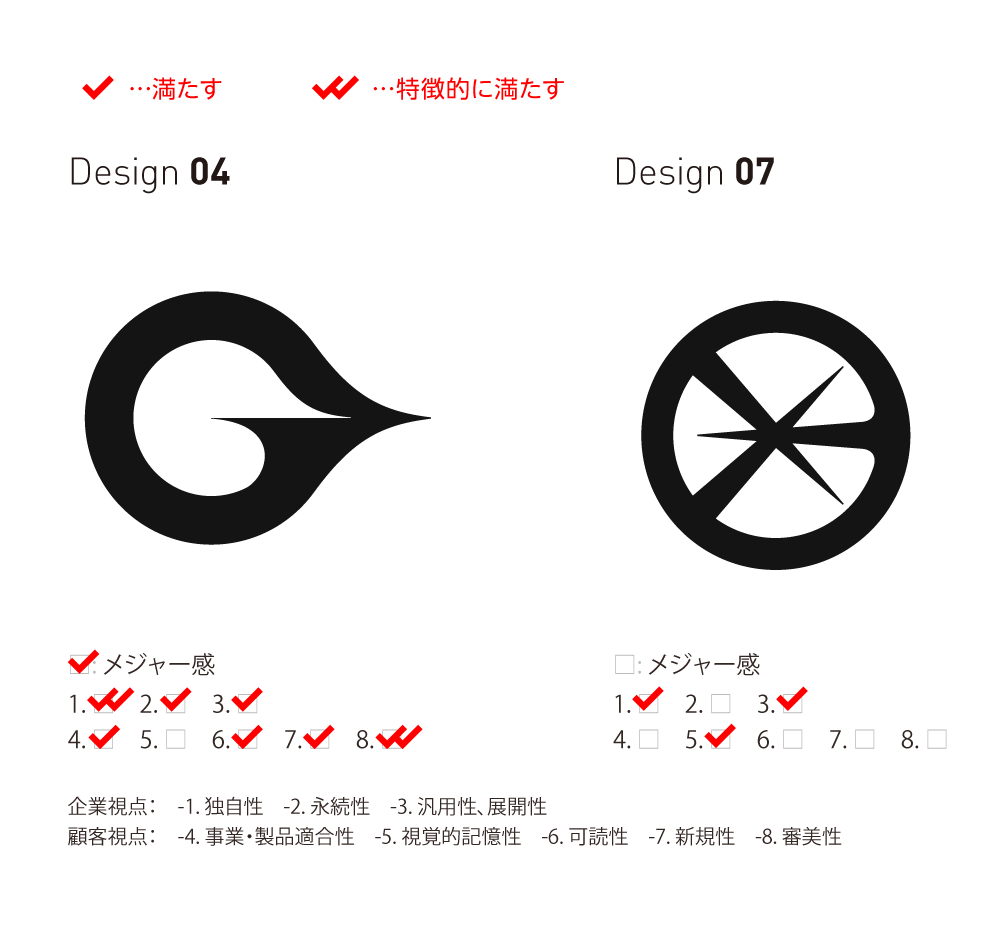

● 選考基準を設ける:提案されたロゴデザイン案を選考~選定する際は選考基準を設け、優先的に満たすべきクライテリアを決め、客観性を以てデザイン案を絞り込みます。

当ページではこの選考基準のクライテリアについてひも解きます。

なお決定したデザイン案はブラッシュアップ・精緻化作業を経て最終化します。造形的な完成度、“造形品質”を上げ切るこの作業が実は何より重要です。デザイナーの経験と技術、職人性が問われます。

“造形品質”の完成度は選考基準の「永続性」と特に「審美性」に関わり、ブランドの知覚品質にも影響します。専門性が高く、ロゴの制作料金において一般では理解され難いほど大きな差異が出る理由の一つです。

企業ロゴやブランドロゴの選考において「選考基準」を設ける理由。

中長期に渡り人々の目に触れ、社会に浸透する企業ロゴやブランドロゴ。これらを好き嫌いで選択しないための選考基準。

ところで企業ロゴやブランドロゴのデザインで見積もりに開きがある理由は、まずロゴ開発に関わるクライアント様の組織規模があります。様々な意見や感想が噴出しますし派閥も影響します。そしてそれに応じたデザイン案の数量・規模、ご納得いただくため作成する資料。複数の方々に納得してもらうには相応の労力と作業、日数がかかります。ここまでは皆様の業務でも馴染みがあり想像しやすいと思います。

一般には理解され難い、「造形品質」を上げ切るブラッシュアップ・精緻化作業

おそらく一般的に理解されていないのは、デザイナーの審美眼と職人性が問われる造形品質の完成度でしょう。大企業では相当の日数・手数をかけて慎重に作業しています。長きにわたり使用され、大勢の目に触れ、いずれ社会的な財産にもなり得ます。そのためこの精緻化作業にあたるデザイナーは、その重責を理解しながら取り組んでいます。

特に手描きだった時代には、ほぼ精緻化専門になっているデザイナーもいたでしょう。デザイナーは多くの人々に長く親しまれ愛用されるよう取り組みます。この工程を重視するデザイナーは信頼して大丈夫です。

企業ロゴやブランドロゴの選考において「選考基準」を設ける理由

以上のように企業ロゴやブランドロゴはなかなか大変な思いでデザインされます。販促物等の短期的に使用されるロゴと全く異なり、その販促物のシグネチュア(署名)としてエンドースメント(保証)を付与します。中長期に渡り企業やブランドの象徴として多くの人々の目に触れ、社会に浸透していきます。

それを果たして個人的な好き嫌いや人気投票で選んでいいものか?というと、やはり選考基準を設けて客観的にスクリーニングした方が良いでしょう。

そして最後は投票結果などを参考にした上でのトップによる総合的な経営判断です。

企業ロゴ、ブランドロゴの選考基準

経営トップ視点・顧客視点での評価ポイント

経営トップと顧客、また経営層と従業員とではロゴを評価するポイントが異なる。

特に企業ロゴについてですが、経営トップにとってのロゴは「保証と結束の象徴」といえます。ステークホルダーには自社事業について安心や信頼を保証し、インナーとはアイデンティティを共有し未来に向けて結束する旗印です。

一方、顧客や消費者・ユーザーにとっては、その企業やブランドとの間にある「共感の印」と言えます。結びつきが深まるに従い、事業内容やブランドのフィロソフィーに共感し、そのロゴに対する親しみも深まっていきます。

当方がCI計画~VI開発で、以前よく直面していたのは「クライアント様ではA案が良いと言うが、デザイン制作を担当しながら一般消費者である我々としては、本当はA案よりB案の方が新鮮で良いと思う。」というようなケースです。どの業界でもよく起こり得る「あるある」だと思います。また同じようなケースでは、役員・経営層の評価と従業員との評価が割れるケースです。

これらは単なる好みと捉えられがちですが、そもそも両者においてロゴに期待する評価基準が異なるからと言えます。そのため上記のような基準を設け、ロゴが重点的に満たすべきことを決める手立てとします。それにより個人的な好き嫌いではない、客観的な判断が可能になります。

特に多くの方々が関わる企業ロゴやブランドロゴの選考では、各メンバーの立場や感情も入り交った様々な感想が噴出します。その状況を受け止め整理する必要に迫られますが、その際は上記のような物差しが役立つものと思います。

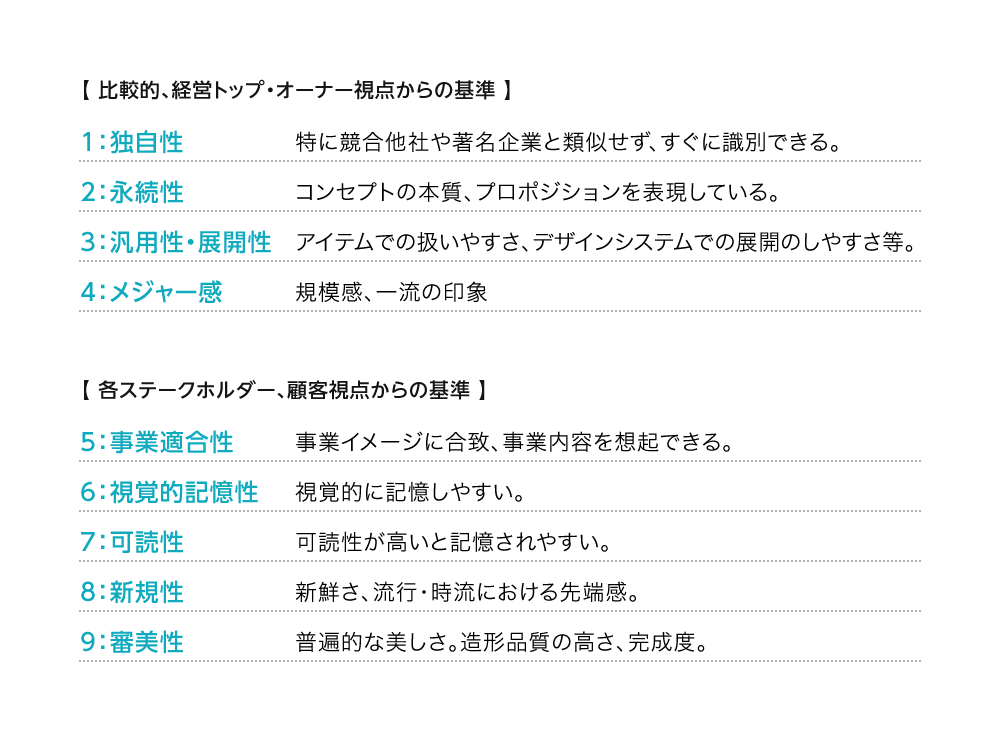

比較的、経営トップ・オーナー視点からの基準

1:独自性

特に競合他社や著名企業・著名ブランドと類似せず、すぐに識別できる。

経営トップ・オーナーにとっては著名な何かに類似していると、率直な感情として嫌なものです。またロゴは商標登録が関与しますので、法的に抵触してくる懸念があります。全て商標登録するわけではありませんが商標登録が念頭にある場合、最終選考に残った案は弁理士に調査依頼することになります。

一方、顧客にとっては識別が容易でないとコミュニケーション効果が上がらず、PRをはじめ広告宣伝などコミュニケーション施策にかかるコストが無駄になりかねません。

消費者としては「あの有名ブランドのロゴっぽくてオシャレ」等と既視感を割と肯定的に受け入れるので、マーケティングから“ロゴデザインの雰囲気はあのブランドのような…”ということは戦略的にあります。

既に顧客内にパターン化されているため起こる既視感も、戦略的にはブランド資産として活用できる近道かもしれません。その場合はデザイントーン・雰囲気の方向性が近くても、最低限、形態が混同される懸念があればNGです。また形が全く異なっていても、雰囲気の方向性が近いと顧客においては識別できないリスクが伴います。

昔はデザイナーとしてはパクったつもりなど全くない完全なオリジナル、たとえデザイン的に優れていても“あのロゴの雰囲気に似てる”の一言が出た時点で“一発NG”でした。

たとえ業種が違い、図形商標登録でも問題ないだろうと思えても、内部スクリーニングの時点でアウト。提案までには至りませんでした。

2:永続性

コンセプトの本質、プロポジションを表現している。

前述のように企業ロゴやブランドロゴはそれが存続する限り中長期に渡って使用されます。企業の永続的なコンセプトはコーポレートアイデンティティ、その中でもブランドプロポジションなど最も本質的なコンセプトです。我々は何者か、このブランドは何かという本質がロゴにしっかり視覚化されているか。この課題は経営トップ・オーナーにとって最も重要な事でしょう。

CI計画、ブランドアイデンティティにおけるロゴデザインでは派生的な形と意味、いわば枝葉部分を省きながら、ブランドプロポジションをはじめとする企業理念やビジョンの本質的“意味”を凝縮します。

VIシステム全体についてはPDCAを運用し絶えず修正を図ることが大切ですが、VIシステムの核であるロゴは頻繁に変更できません。中長期にわたり一貫したルールでロゴを表示し続けることが、最終的にブランド創造につながります。

ただしロゴをリファインする際、それまで消費者内に培ってきたロゴの印象を継承しながら、大きくリファインすることは可能です。その事例ではブリヂストンがあります。コーポレートブランドロゴが各製品に展開される典型的なマスター・ブランドですが、リファイン当時、大きく変わったと気付いた方はどれくらいいたでしょうか?デザイナーにとっては全く違うデザインになっています。特にシンボルマークとしても展開される頭文字のB。赤い三角形の一辺は緩い曲線になっています。その曲線が生む視覚的効果に注目してください。

3:汎用性・展開性

アイテムでの扱いやすさ、デザインシステムでの展開のしやすさ等。

アイテムでの扱いやすさや展開性は、前述のシンボルロゴなのかテキストロゴなのかにより大きく左右される項目です。ロゴは判子としてのシグネチュア機能の他、アイテムデザインを構成するグラフィック要素としても機能します。様々なアイテムの背景に使用されたり、メインのビジュアルとして展開されたり。イメージを補完する他のデザイン要素とシステム連動するパターンもあります。

アイテム展開では、例えばもしパワーアイテムがWEBサイト、特にプロダクト・商材をはじめ販促などコミュニケーション媒体もWEBがメインの場合、エンドユーザーが接するメディアは極端にWEBサイトに偏重します。その際はWEBサイト、ディスプレイ上での見え方が良いかどうかが最優先です。またロゴ単体としては極めて凡庸に思えるが、アイテム展開性が優れておりアイテム全体を俯瞰するとカッコいいケースもあります。

シンボルロゴはシンボルマークに意味を凝縮するため、多くは存在感が強いデザインになります。そのためプロダクトのポイントになりながら、象徴として存在感を印象づけたい乗用車ブランドに多くなっていると思います。また浸透すると記号として認識され、遠距離からでも一発で識別される強みがあります。看板が店舗の目印になっている金融機関でシンボルロゴが多いのはそれが理由だと思います。

一方、その強い存在感が製品デザインに干渉して扱いにくくなる事があります。家電製品にテキストロゴが多いのは、その理由も潜在的にはあるでしょう。

展開性に関連することの余談ですが、親しい方から聞いたアディダスの話です。サッカーに関するある件で「ロゴは表示しなくていいから、スタジアムの塀を“3本線”でグルっと囲ってほしい」とサッカースタジアム側に提案したそうです。ところが「それではアディダスのスタジアムになってしまう」という理由で断られたそうです。個人的に“3本線”にアイデンティティを凝縮するまでに至ったアディダスはスゴイと思います。

4:メジャー感

スケール感や一流の印象

特に企業ロゴにおいてスケール感や一流感があるかという、感覚的で個人差の大きい項目です。事業ブランドや製品ブランドには特に必須ではありません。企業ロゴについては経営トップ・オーナーやインナーにおいて重要な場合が多いですが、消費者においてはさほど重要でもないと思います。そもそも趣味性の高い雰囲気を目指したロゴはスケール感を伴いません。特に商品・サービスブランドでは特定のターゲットに向け、雰囲気や趣味性を際立たせて表現することは一般的です。また消費者が初めて見るような独自性の高いロゴは、顧客内でパターン化されたイメージに当てはまらないためマイナー感を伴います。それは数度ロゴに触れながら、その企業やブランドに関する知識が蓄積されるにしたがい、親しみと規模感が醸成されていきます。消費者においてさほど重要ではないという理由です。

一方インナーにおいては特に企業ロゴについてメジャー感は重要と思います。

常にシェアの上位に位置している中小企業だが、競合は全てナショナル企業グループのメンバー会社だというケースがありました。従業員が名刺を出す際どうしても気後れするということで、根本的な解決を図るCI計画を勧め実施に至った企業があります。このようなケースではメジャー感が重要、趣味性の高い雰囲気はマイナス要因になります。まずは従業員の方々が自信を持って営業できるようになる事が最大の目標でした。

評価にあたっては1週間ほど壁に貼り眺めてみるなどして判断します。見極めができる方には細かい形の粗が見えてくるかもしれません。その辺の修正は最終決定後、精緻化段階で行います。ここで確認するのは規模感・一流感の印象までに留めます。最も確かなのは、そのロゴをじっくり見続け制作した担当デザイナーやデザインディレクターの意見だと思います。

メジャー感はスケールの大きい、広範な“意味”を表現します。そのため多くは抽象的になります。企業ロゴではルーツの表現以外、具体性や趣味性の高さはあまり求めません。企業ブランドを創る上で、特定の事業に絞らない等の理由からNGになることが多いです。一方、事業ブランドや製品ブランドでは具体性や趣味性を強く表現することができます。

各ステークホルダー、顧客視点からの基準

5:事業適合性

事業イメージに合致、事業内容を想起できる。

顧客は非常に多くのブランドロゴを見てきており、経験上、各業種イメージについてパターンが出来上がっています。いわゆる既成概念であり、それに従いデザインすると既視感となります。おそらく多くのデザイナーは既成概念を覆したいという思いに駆られ、無駄になるリスクを承知でチャレンジもすると思います。

顧客において違和感なく事業イメージが結びつく事、既にある事業カテゴリーイメージにロゴの印象が合致するか否かは重要です。または浸透するにしたがい事業カテゴリーイメージと結びつくと考えられるかどうか。例えば食品ですが、食品ブランドに工業製品のイメージが結びつくのはけっこう厳しいと思います。食べたくありません。陳列棚にあっても、消費者は無意識的に手が伸びにくいと思います。

ある案件で肉牛があったのですが、既存の事業ブランドロゴは牧場イメージでした。牛乳やアイスクリームではなく肉牛、本来は焼肉やステーキです。また畜産業者としての企業ロゴはシンプル且つモダンでカッコいいのですが、ブランドカラーが赤でも金属製品を製造しているようなインダストリアルイメージでした。食べられません。その辺、PRコンサルタントに直球で指摘されましたが、おそらくデザイナーとしてはありがちなパターンに埋もれても面白くないので、何かやりたかったのだろうと思い、その意図を探りましたがそれも困難でした。

私としては埋もれず突出できる解答の画が浮かびましたが、そのイメージは赤のシンプルモダンではなかったです。デザイン制作側は無難ではないデザインにもチャレンジすべきですが、消費者がすんなり受け入れるか、最初は多少抵抗があっても将来的には浸透すると考えられるか、調査の実施も考えに入れ慎重に検討すべきでしょう。思いがけず消費者から拒否されるデザインは避けなければなりません。

6:視覚的記憶性

視覚的に記憶しやすい。

視覚的に記憶しやすいのは、前述のシンボルロゴとテキストロゴの内、シンボルロゴの方です。絵であり読まなくていいため、シンボルマークが焼き付くように記憶されます。無駄な形を極力省き、焦点を絞ったシンプルな図形が多いのは、その方が短期的にも記憶に焼き付きやすいからと言えます。

シンボルマークが社会に浸透すると造形品質の高いロゴは親しまれていき、何よりシンボルマークを一瞬見ただけで識別されるようになります。シンボルロゴの強みです。

ロゴに多くの意味を持たせたいがため、ポイントになる形を無闇に増やすことは避けるべきです。視覚的なフックとなる形が複数あると、ロゴにこめた意味を増やせたとしても視点が分散します。見る側はロゴの意味を理解しようとしますが、その意味の本質部分が絞れません。結果的に全体の印象が曖昧になり、インパクトと記憶性が低下します。意味の強い形を、複数合体させれば更に良いわけではありません。むしろ印象が弱くなり効果が薄れます。形についての“アレもコレも”を止め、無駄を省きながらブランドプロポジションや企業理念、将来的なビジョンといった“意味”を端的に凝縮します。形を削ぎながら意味を集中させるという、考えようによっては相反する事にトライするわけです。

シンボルマークでは精緻化すると「3-汎用性・展開性」の内容の通り、多くは存在感が強い象徴的なデザインになります。

なお存在感を強調しないシンボルマークも可能です。その代表格であり先駆けはSMBCのシンボルマークかと思います。アイテム展開、例えば店舗に展開しても店舗デザインを阻害せず大変きれいです。この場合、一方では商標登録にかかるコストの問題があるかもしれません。これ以降か同じ頃、フラットデザインがWEBデザイン発で流行し始め、定着しています。

7:可読性

可読性が高いと記憶されやすい。

特にテキストロゴが該当しますが、当たり前ながらすぐに読むことができる事で記憶されやすくなります。絵図のみならず音声言語にも変換されることで、意味・連想が広がるという理由があるかもしれません。ともあれ読もうとするが読めないという時点で、かなり記憶し難くなります。そのためテキストロゴは読めることが基本条件と考えて構わないと思います。

もし読めないテキストロゴの場合、ロゴタイプなど読める文字もすぐ視認できるようなシステムを検討します。シグネチュアシステムを規定しガイドラインに盛り込みます。

読めないロゴも戦略的にはありえます。ある著名なストリートファッションブランドですが、ブランドロゴがそもそもグラフィティのためすぐには読めません。ビジュアルデザイン優先なのですが、特に問題なく浸透しました。

別の事例では過去、マスターブランド戦略で展開するオーディオメーカーのVIリニューアルがありました。広告上ではロゴデザインはカッコいいと感じましたが、テキストロゴなので無意識に読もうとするが読み難いデザインでした。そのため他の文字情報を探しますがすぐには見つかりません。起死回生の施策だったようですが、おそらくブランド浸透に時間がかかるだろうと思いました。見た目にカッコよければ良いというわけではありません。

シンボルロゴもシンボルマークにロゴタイプを組み合わせてシステム化します。文字情報が組み合わされることをきっかけに、様々なブランド知識もシンボルマークと結びつきやすくなります。そもそもデザインは具体的に形がある何か(モチーフ)や、思想など心にある抽象的イメージを形にしたものです。ロゴの場合、抽象的イメージは“意味”ですが、具体的なモチーフは“文字”というパターンは自然と多くなります。シンボルマークで頭文字が多用されるのはそのような理由もあるでしょう。

ところでシンボルマーク単独展開では90年代半ば、ナイキの創造的なブランドコミュニケーションで展開した例があります。ナイキはそのブランドコミュニケーションの一環でシンボルマークを単独表示し、世界に強いインパクトを与えました。現行のスターバックスやマクドナルドの店頭デザインにおいてもシンボルマークが単独表示され、非常にキレイに展開されています。それらはブランドが浸透しているから可能な戦略といえます。

8:新規性

新鮮さ、流行・時流における先端感。

流行に対する嗅覚や新鮮さはメジャー感と同様、個人差の大きい感覚的な内容です。消費者にとっての“華”であり、デザイナー自身のタレント性も問われます。パーソナルブランディングに成功したデザイナーが手掛けると、消費者におけるロゴデザインの印象もポジティブになり肯定的に受け入れられます。それもマーケティングの一環です。そのためデザイン料に大きく反映され、デザイナーの野心を駆り立てる部分です。

今や無数のロゴを目にしますがそのデザインはとっくに出尽くした感もあり、多くはパターン化された範囲内にあります。そのため“新鮮さ”とはこれまでなかったものというより、今は関係する地域・社会や個人が持つ記憶・体験と照らし合わせた相対的なものと考えています。

企業ロゴは財産です。一過性のものではありません。新鮮さがなくなったからとすぐに変更すべきかというとそうではありません。審美的に造形美術として優れたロゴなら本当にリニューアルすべきか、リニューアルするなら全面的に変更するのか、フォルムの現代化やブランド体系に合わせた最適化までに留めるのかなど、慎重に検討してほしいと思います。個人的に思うことですが著名な企業でも、“今や商標も取りにくそうなシンボルマークなのに、全面リニューアルしてもったいない”などと思うケースは少なからずありました。

ロゴにも流行りがあるので時流・先端性を捉えることは大切ですが、その新鮮感が持続する期間は限定的です。企業ロゴやブランドロゴは中長期に渡り使われますので、流行・新鮮さの持続期間をはるかに超えます。

そのため流行や新鮮さ、登場時のインパクト等は戦略的な事と考えた方が良いと思っています。新規性で多数の興味を引き、新規性が薄れた以降は「審美性」に引き継ぐことになります。

9:審美性

普遍的な美しさ。造形品質の高さ、完成度。

ここまで度々取り上げた造形品質の高さに関する内容です。この部分は提案中はまだ未完成の状態ですので、最も正確に判断を下せるのは100%の仕上がりを想定できる担当デザイナーやデザインディレクターでしょう。提案段階ではデザイン案が絞り込まれていく度、ロゴデザイン案のバージョンアップが繰り返されます。最終案に向かい段々と精緻化されていき、商標調査にかける段階では最終形を想定できることも多いと思います。決定案の最終化に至るまでの精緻化作業ではそこから数段階、完成度を高めます。

前述のように企業ロゴやブランドロゴは短期使用のロゴと全く異なります。中長期に渡り多くの人々の目に触れ、社会に浸透されていきます。多くのアイテムにシグネチュア(署名)として表示されエンドースメント(保証)を付与します。長期使用に耐え多くの人々に馴染むよう、造形の完成度を上げ切り造形品質を担保しなくてはなりません。それにより、いずれ新鮮味が薄れても消費者には愛されるロゴになります。

造形品質を上げる精緻化作業では、シンプルな図形ほど隅々まで厳密に見ていく必要があります。複雑な形よりも非常に繊細です。

経験が長く、高度に熟練したデザイナーほど粗に気づく上、重責も理解しているので時間や労力がかかることを厭いません。ロゴ、中でもシンプルなロゴは高度だといわれる理由です。

まとめ

中長期にわたりコミュニケーションの核として使用する企業ロゴやブランドロゴは、その重要性から優先的に満たすべき項目を決め、客観性をもってていねいに選考。最終決定は経営判断による。

企業ロゴやブランドロゴは中長期に渡り人々の目に触れ社会に浸透する。客観的に選考する手立てとして「独自性」「永続性」「汎用性・展開性」「メジャー感」「事業適合性」「視覚的記憶性」「可読性」「新規性」「審美性」等のような選考基準を設け、優先的に満たすべきクライテリアを決めて検討。経営トップと顧客、経営層と従業員とでは重きを置く評価ポイントが異なることを念頭に、最終的に投票結果などを参考にした上でトップの総合的な経営判断により決定する。

参考:notes | 2008年度 過去記事 再掲 ロゴデザイン基礎:造形品質 | ロゴの質感、ブラッシュアップ(精緻化作業)について

参考:notes | 2008年度 過去記事 再掲 ロゴデザイン基礎:造形品質 | ロゴの質感、ブラッシュアップ(精緻化作業)について